せっかくの新築ならインテリアにもこだわりたい!

その一つがインテリアグリーン(観葉植物)です。

グリーンが一つあるだけでも、部屋の雰囲気が一気にグレードアップします。

今回は樹木類を除き、卓上サイズで管理が簡単なインテリアグリーンを紹介します。

初心者でも枯らさないコツと、品種選定の参考にしてください。

インテリアグリーンとは

インテリアグリーンとは、室内に飾って鑑賞を楽しむ植物のこと。

観葉植物と同義ですが、近年では「インテリアの一部」としての役割が強調され、この呼び方が定着しつつあります。

植物の緑は空間に自然な彩りを加えるだけでなく、リラックス効果や空気清浄作用も期待できる優れもの。

部屋の雰囲気に合わせて種類やサイズを選べば、空間に奥行きや温もりを演出することも可能です。

観葉植物はその名の通り、葉を鑑賞するもの。

多くは熱帯地域に生息している植物になり、耐陰性が強いため室内環境でも育てやすいのです。

最低温度や湿度に気を配る必要がありますが、最近の高気密高断熱住宅であれば必要な環境は確保できていると思います。

アグラオネマ・シルバークイーン

まず紹介するのは、サトイモ科(アロイド)のアグラオネマ・シルバークイーンです。

インテリアグリーンを検討中の方はサトイモ科(アロイド)を覚えておくといいでしょう。

私の経験上、耐陰性も強く窓辺でなくても育ちますので、インテリアグリーン向きと言えます。

アグラオネマは葉模様が美しいのが特徴で、樹木の足元で日の当たりにくい環境で自生しています。

そのため、耐陰性は非常に高く、窓から離れた場所でも問題なく生育します。

そんなアグラオネマの中でも、シルバークイーンはグリーンとホワイトのバランスがよく爽やかな印象です。

部屋が明るく感じると思います。

アグラオネマ属は生育が遅いため管理が楽なのですが、このシルバークイーンに関しては新葉が次々と展開していきます。

毎日の変化が見て取れるので、育てるのが楽しくなるはずです。

以下の写真はアグラオネマのマリアという品種。

こちらも育てやすいのでおススメです。

アグラオネマを長期間育てていくと、株本から新芽が立ち上がってきます。

それを切り取る『株分け』で増やすこともできますが、そのまま育てることでボリュームのある株に仕上がります。

モンステラ・デリシオーサ タイコンステレーション

モンステラは聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?

まさにインテリアグリーンの代表格!

切れ目の入った葉っぱが特徴的な、アロイド(サトイモ科)の植物です。

私がコレクションしているモンステラは『デリシオーサ・タイコンステレーション』という品種。

タイコンなんて呼ばれたりします。

まだ幼い株なので、モンステラの特徴である葉の切れ目はありません。そろそろ出てくるはずなのですが。

タイコンステレーションの特徴は星空のような斑が入ること。

基本的に斑入りの植物は貴重とされています。

斑がどのように入るかは、環境にもよりますし、葉の1枚1枚でも違います。そこが面白いところ。

実はモンステラ、つる性の植物です。

原産地では木に絡みつきながら上へと成長していきます。

そのため、支柱などの支えが必要な場合もありますが、節から延びる気根で支えることも可能です。

生育も旺盛で、長く育てていると最初の株姿からは想像もできない形に育つこともありますが、その分強いのでよほどのことがない限り枯らす心配はありません。

大きくなりすぎれば剪定も可能で、挿し木によって増やすこともできますので長く楽しむことができます。

フィロデンドロン『69686』

アロイドコレクションからもう一つ。フィロデンドロン『69686』

69686は標本番号で、実は名前のない品種です。

その段階でコレクション心を揺さぶられます。

特徴は細長い葉に耳が付いたようなフォルム。

なかなか他にはない、魅力的な姿です。

こちらの株もまだまだ幼いのですが、長く育てていると幹が木質化してきます。

将来的には盆栽仕立てで楽しみたいと思っています。

個人的な印象としてはモンステラに近く、生育も旺盛なので初心者にも育てやすいかと思います。

なぜ枯らしてしまうのか?

インテリアグリーンの良さは知っているが、何度挑戦しても枯らしてしまう人はいませんか?

うちの妻もその一人で、サボテンですら枯らしてしまう始末です。

なぜ枯らしてしまうのか?

多くの場合が、お世話好きの水のやりすぎです。

お気に入りのインテリアグリーンを買ってきたら、お世話したくなるじゃないですか。

実は、植物の根が常に濡れている状態ではうまく生育しません。

水のやりすぎは根腐れの原因になります。

根が腐ることで水が吸えなくなって枯れてしまうのです。

あまり知られていないかもしれませんが、植物の根は空気も必要とします。

土は乾湿を繰り返すことで、水と空気の両方を根に届けることができるのです。

実際の水やりは、土の乾き具合を見ながら頻度を決める必要がありますが、私の環境で週2回です。

週3回は多すぎたようで、調子を崩す植物が続出しました。

植物の様子を見ながら、水やり頻度は調整する必要があります。

管理のしやすさは土にあり!

長年試行錯誤した結果、インテリアグリーンを管理するポイントは土だと気づきました。

私は無機質培養土を使っていますが、そこにたどり着いた過程を記載します。

まず、室内に土を持ち込むとコバエ問題が発生します。

コバエは観葉植物の土にも卵を産み、非常に短いサイクルで羽化します。

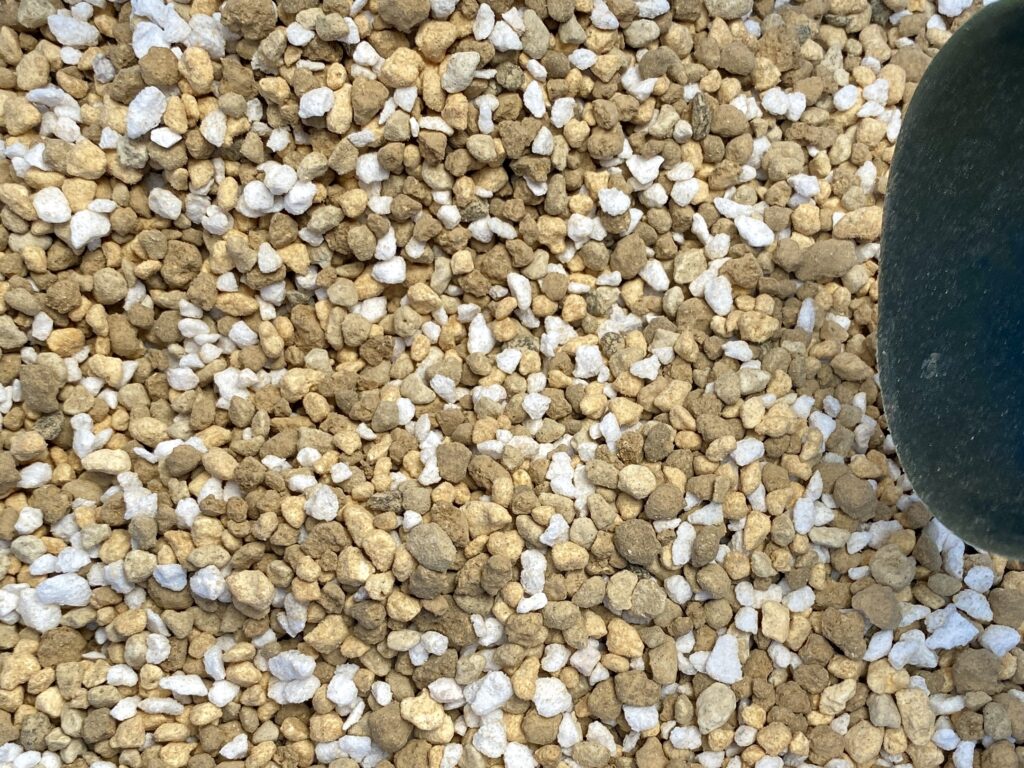

それを防ぐために、土の表面を無機質の化粧砂利で覆うことを試みました。

これは効果てきめんだったのですが「そもそも、有機質の土を使わなければコバエが発生しないのでは?」と考えました。

多肉植物やサボテン用の用土には有機物が含まれていないものが多く、これを利用していました。

有機物を含まないということは、栄養分が無いということです。

栄養は肥料で補うのですが、ここでも有機物を含まない化学肥料を使用します。

元肥として固形肥料を土に混ぜ込み、1週間に1度程度は薄めた液肥を与えます。

多少生育スピードは落ちたと思いますが、基本的には元気に育ちます。

これが、無機質用土を使い始めた経緯になります。

無機質用土のメリット

コバエが発生しないこと以外にも、無機質用土を使うメリットはあります。

それは、先に書いた通り『水のやりすぎ』問題を解消してくれるということです。

大切なのは排水性と保水性の両立

一見、矛盾したように思えますが、園芸の世界では可能なのです。

無機質用土は赤玉土、鹿沼土、軽石、パーライトなど粒状の素材で構成されています。

それぞれの素材がある程度保水するとともに、粒状のため過剰な水は排水されます。

これによって、根に空気が届きやすく根腐れの起こりにくい構造となっています。

水のやりすぎで枯らす心配を、極力減らすことができるのです。

ちなみに私の場合、無機質用土をオリジナルブレンドして使っていますが、初心者の方はホームセンターや園芸店でブレンド済みのものを買うと簡単です。

多肉・サボテン用土でもいいですが、私のお勧めはプロトリーフから発売されている『かる~い培養土』です。

オリジナルブレンドにたどり着く、きっかけになった土です。

まとめ

インテリアグリーンには耐陰性のある、サトイモ科(アロイド)をおすすめします。

アロイドの代表的なものとしては、アグラオネマやモンステラ、フィロデンドロンなど多くの種類があります。

ぜひお気に入りを見つけてください。

また、枯らさないためにも水のやりすぎには注意すること。

土が乾湿を繰り返すことをイメージすることが重要です。

そのためにも、使う土は無機質用土をお勧めしています。

これで、あなたも枯らさない!

脱!園芸初心者です。

インテリアグリーンで素敵な生活を応援しています。

コメント